Le désert de la grâce

Regards croisés sur identités meurtries et pouvoirs meurtriers

Publié le 17 avril 2008, par

Une narration qui nous dépeint ce XVIIème siècle français et les conflits idéologiques qui le déchirèrent mais surtout qui donne la parole à des figures féminines interpellantes et résistantes.

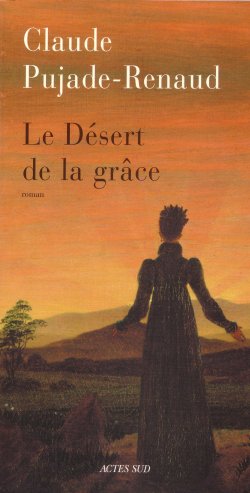

PUJADE-RENAUD Claude, Le Désert de la grâce, Actes Sud, 2007

Bastion de résistance aux pouvoirs alliés de Louis XIV et des Jésuites jusqu’en 1709, la célèbre abbaye de Port-Royal des Champs reste dans nos mémoires comme un symbole d’indépendance farouche face à une persécution acharnée.

Ce ne sont pourtant pas les questions métaphysiques, les querelles théologiques autour de la grâce, qui intéressent en ces pages la romancière. Ce qui la retient, « ce sont avant tout des personnages de femmes, leur capacité de force, leur intériorité, leur résistance aux violations de conscience, leur attrait pour le silence et la solitude ».

Le point de vue est donc ici résolument narratif : en alternance avec la peinture de l’époque, des femmes prennent la parole, filles de parlementaires et de bourgeois. Noblesse de robe austère et économe.

Certes, l’habile brouillage de la chronologie pourrait nous dérouter et les « musiques » différentes cassent la linéarité du récit.

Mais ces propos de « femmes entre elles » finissent par esquisser des « relations de vie ». Elles enregistrent chaque événement, recopient des lettres, conservent et transmettent, telle Mlle de Joncoux cette gardienne de mémoire fascinée par le néant.

Au fil de ces traces ainsi recueillies, ce sont bien sûr les grandes figures fondatrices (La famille Arnaud) ou l’œuvre de ces Messieurs les Solitaires qui sont évoquées. Mais c’est surtout la naissance d’un genre littéraire que nous livre le roman : « J’ai cherché à étudier comment s’est forgée une sorte de légende de Port-Royal, parce que ces femmes ont finalement inventé une forme d’autobiographie ». Car c’est d’elles-mêmes que parlent ces femmes ; de leurs combats intimes, plus que religieux ou politiques. De leur rapport au pouvoir.

Ainsi, Marie-Catherine Racine, habite-t-elle la moitié de l’œuvre comme une figure emblématique. On ne sait pourtant pratiquement rien de cette femme. Alors, l’auteure réinvente le personnage. Avec finesse, elle nous convainc que, pour la fille de l’immense dramaturge lui-même élevé à Port-Royal, l’important était de surmonter son deuil et de comprendre qui était son père.

En avril 1698, un an avant sa mort édifiante, Jean Racine la retire de force de Port-Royal pour la protéger, puis la marier. En 1711, elle ramène sa dépouille à Saint- Etienne -Dumont. Elle laisse remonter souvenirs et émotions, découvre l’œuvre de son père, sa vie de passion reniée sur la fin, ses faiblesses et compromissions. Un coûteux chemin de libération.

En privilégiant ces figures féminines qui interpellent, en évoquant superbement leur résistance modeste et souffrante, ce texte invite en creux à retourner, pour mieux comprendre, aux conflits idéologiques sous-jacents qui déchirèrent au XVIIème siècle l’Eglise et le Royaume de France autour du Jansénisme. Rudes affrontements doctrinaux et masculins, marqués par ailleurs par l’intense présence de hautes consciences. Blaise Pascal en effet, avec ses « Provinciales » (1656) qui clouent au pilori l’ordre des Jésuites, n’est-il pas « l’un des plus grands écrivains qu’ait enfantés le Christianisme ? » (Lacouture)